On lui a souvent reproché son positionnement de modèle de transition, développé en urgence pour contrer la MGC, en attendant le modèle suivant. Moins rustique qu’il n’y paraît, la Triumph TR5 dispense au contraire une étonnante modernité au volant.

Texte et photos : Ludovic Tichit

Au cœur des Trente Glorieuses, après une première moitié de XXe siècle pour le moins compliquée en Europe, la jeunesse issue du baby boom arrive à l’âge des premiers émois, assortis des premiers tours de roue motorisés. Avec une envie : se faire plaisir pour pas trop cher. Et c’est pour répondre à cette demande que va naître le concept de roadster : joli, rustique et accessible, proposant un certain plaisir de conduite du fait même de sa conception, moins pour ses performances pures.

Qu’ils s’appellent MG, Austin-Healey ou Triumph, les constructeurs de roadsters se limitent en effet quasi exclusivement, jusqu’au milieu des années 1960, à de modestes quatre-cylindres. Mais, à cette époque, le réseau routier évolue à vitesse grand V, et avec lui les vitesses de croisière, en particulier sur le tout jeune réseau autoroutier. Pour Triumph, le choc se produit en 1966 lorsque MG sort son modèle C avec un six-cylindres, alors que son futur modèle à cœur équivalent n’est pas du tout prêt. Mais à Coventry, on aime relever les défis…

Triumph carbure pour l’injection

Si celle que l’on nommera plus tard TR6 est loin d’être prête, les ingénieurs motoristes ne se sont pas tourné les pouces pour autant : ce n’est pas un simple six-cylindres qui va atterrir sous le capot de la TR4 pour créer la TR5. C’est un six-cylindres à injection (mécanique, de marque Lucas) de 150 chevaux à 5 500 tours/mn. En tout cas en Europe (Triumph TR5 PI), une version à carburateurs (TR250) étant plutôt réservée au marché américain, très friand de ces petits roadsters anglais.

Finalement, le seul reproche (fallacieux) à l’encontre de la TR5 est de ressembler trait pour trait, à quelques détails près, à la TR4 : après tout, pourquoi changer de voiture si les voisins ne peuvent pas le voir ? Car plus de 50 ans plus tard, il faut bien l’avouer, la greffe prend bien : la voiture garde son esprit très fifties dans le look mais regarde vers l’avenir dans son cœur. Au démarrage d’ailleurs, le son émis sous le capot ne laisse pas de place au doute.

Surrey top : coupé, targa et cabriolet tout-en-un

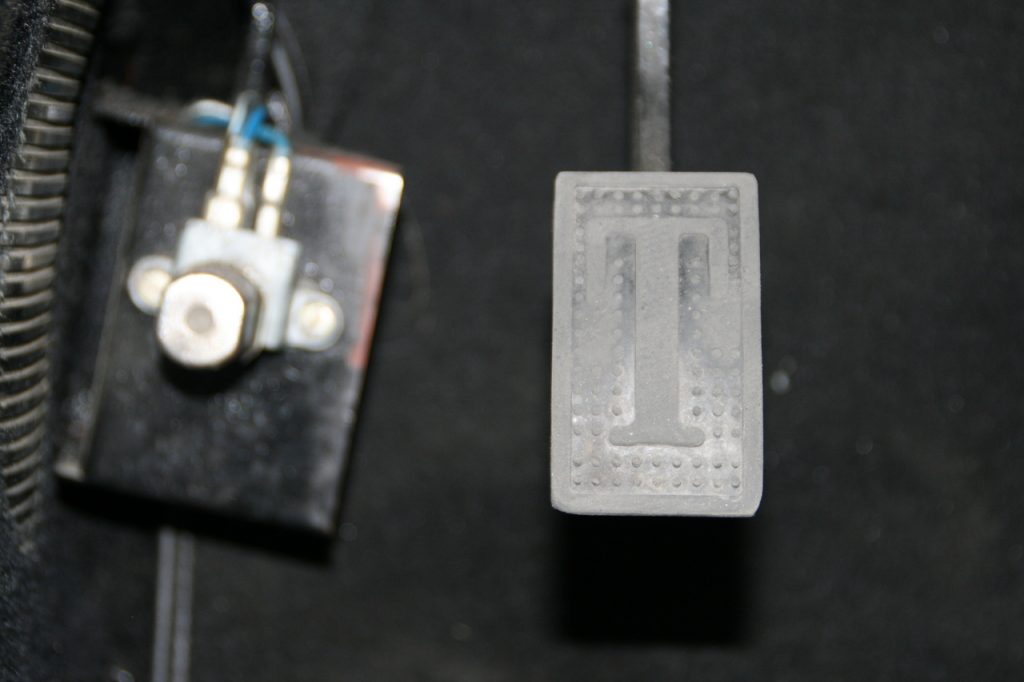

Le premier contact avec notre véhicule du jour, millésimé 1968, se fera sur le siège passager, et à couvert, le ciel étant sensiblement menaçant en cette fin juin. Une couverture un peu particulière puisqu’il s’agit du Surrey top : une lunette arrière démontable (pas très facilement) et deux possibilités de couverture, une toile tendue ou un toit rigide. La ligne s’en trouve modifiée mais sans la dénaturer.

Bonne nouvelle : on se glisse facilement à l’intérieur et les sièges sont confortables. Du moins à l’avant, la place arrière (3 places officiellement, malgré des erreurs récurrentes sur les cartes grises : 2 ou 4 places indiquées) étant à réserver aux (tout) petits gabarits, uniquement sur de petits trajets, ou au complément de bagages. Même si la soute prévue à cet effet est suffisante pour un week-end à deux.

Les premières manœuvres d’Emmanuel, le propriétaire, me laisse entrevoir une certaine « virilité » dans la prise en main : une direction dure à faible allure, et surtout une boîte de vitesse qui semble rétive, surtout la marche arrière. Mais dès le véhicule lancé, ces points de détail s’oublient vite : la voiture accélère franchement, et freine tout aussi bien. De quoi s’insérer aisément dans la circulation actuelle, aussi dense soit-elle en Île-de-France. Et la sympathie naturelle de l’auto, avec ses grands yeux étonnés, fait le reste auprès des autres usagers de la route, même les plus pressés.

Facilité déconcertante

Mais assez palabré, l’heure est venue de prendre place derrière le volant. Et c’est non sans une certaine appréhension que j’effectue les premiers mètres, notamment quant au maniement du levier de vitesse. Lequel s’avère finalement plus coopératif qu’au premier abord, dès lors que l’on prend le temps de décomposer ses mouvements. Et surtout le moteur est si coupleux, qu’il ne nécessite pas de recourir sans arrêt au levier.

Sur le parcours retenu, assez urbain admettons-le, la troisième est finalement la meilleure amie du conducteur pour une conduite coulée. Même si le 2,5 l se satisfait aussi d’une conduite plus sportive, dans les tours, où les 150 chevaux sont bel et bien capables de s’énerver. Plus généralement, l’auto fait preuve d’une facilité de conduite déconcertante : tenue de cap précise, aucune remontée désagréable dans la colonne de direction et pédale de gaz répondant à la première sollicitation. Seule la commande d’embrayage demande un peu de mollet, mais rien de rédhibitoire.

La fin du parcours approche déjà. Et c’est bien dommage : un voyage au long cours au volant de la TR5 ne m’aurait pas effrayé. D’autant que l’overdrive optionnel est ici présent, permettant même d’aborder sereinement les trajets autoroutiers.

Mal-aimée au départ, la TR5 prend aujourd’hui sa revanche sur le marché de la collection : beaucoup plus rares que les TR4 et TR6 (seulement 2 947 exemplaires produits, 50/50 conduite à droite et conduite à gauche), sa cote s’envole et il faut débourser plusieurs dizaines de milliers d’euros pour s’offrir un bel exemplaire, tel que celui d’Emmanuel. Le prix à payer pour s’offrir la plus originale des Triumph…